いろり端

探訪「1200年の魅力交流」

優美さと力強さを併せ持つお姿で人々を見守り続ける毘沙門天さまをおまつりする「岩屋寺」を訪ねる

世界遺産・姫路城で有名な兵庫県姫路市に、北方を守る仏である毘沙門天の霊地があります。岩屋寺は創建されてから約1350年以上の歴史を誇り、毘沙門天の霊地として多くの信仰を集め、麓の岩屋村(現在の岩屋地区)をはじめとする人々の営みを見守り続けてきました。しかしながら、近年、本堂屋根瓦のずれによる雨漏りや本堂の老朽化、境内の崩落などの被害を受け、次の世代へ歴史を紡ぐ厳しさに直面されていらっしゃいます。今回、そのような岩屋寺を井上真円師と岩屋地区のみなさまにご案内いただきました。

645年、激動の時代に岩屋寺は歴史を紡ぎ始める

岩屋寺が開創されたのは645年。誰もが歴史の教科書で習う、中大兄皇子と中臣鎌足が主導した乙巳の変(いっしのへん、大化の改新のきっかけ)が勃発した年です。

「岩屋寺は645年に法道仙人によって開創され、白雉元年(650)には時の天皇・孝徳天皇によって伽藍が整備されたと伝えられています。法道仙人(ほうどうせんにん)という方は、天竺から雲に乗って飛来し日本に来たといい、現在の兵庫県を中心に様々な場所にお寺を建立して数々の伝説を残された方です。この法道仙人が実在したのかは定かではありませんが、西国霊場を創始した徳道上人(とくどうしょうにん)と関係があるのではないかと言われています。徳道上人の出生地は現在の兵庫県太子町といい、岩屋寺も近い距離にあるので何らかの関係があるのかもしれません。また、様々な文献を調べてみると、岩屋寺が行基菩薩によって開かれたと記されている古文書もあるようです。1300年以上昔のことなので、詳しいことはわからないことも多いですが、岩屋寺がかなり古い時代に創建された古刹ということは確かであるようです。」

しかしながら、天正5年(1577)、岩屋寺を戦乱が襲います。

「戦国時代、岩屋寺は別所吉親により焼討ちされてしまいました。後世にまとめられた史料では、岩屋寺の建物だけでなく、麓の岩屋村(現在の岩屋地区)も焼討ちされたと記されています。このときに、岩屋寺に伝えられていた天皇陛下直筆の書状(宸翰)や足利将軍家からの書状など、お寺にまつわる文書の一切が焼失してしまったようです。ですので、江戸時代より前、中世の頃の岩屋寺の歴史はわからないことが多いのです。しかしながら、ご本尊さまである毘沙門天立像だけは、かろうじて僧侶が持ち出して難を逃れることができました。この毘沙門天さまこそ、現在に伝えられている岩屋寺のご本尊さまになります。」

「慶長6年(1601)、姫路城主をつとめた池田輝政公の家臣・坂太夫宗徳は、池田輝政公に岩屋寺の復興を願い出ました。その願いを承諾した輝政公はこの地に十二町四方の土地を定め、岩屋寺の境内とし、お堂を建立しました。また、寛永2年(1625)には、岩屋村に在住していた行者・真恵がお寺としての規模に整備して岩屋寺を復興、さらに承応2年(1653)には、千寿院大阿闍梨・秀山法師によって本堂の修繕がおこなわれました。」

乱世が終わり、復興された岩屋寺。しかしながら、寛文2年(1662)に岩屋寺を所管していた比叡山行光坊の僧・豪鎮和尚が離任した後は無住となり、荒廃していたそうです。そのような岩屋寺に転機となる出来事が訪れます。

すらりと立つ姿が美しいご本尊・毘沙門天立像

戦乱により岩屋寺や岩屋村が焼討ちされながらも、僧侶たちによって助け出されたご本尊・毘沙門天立像。

今回、井上師と岩屋地区の皆様のご厚意により、特別に御開帳していただきました。

今回、井上師と岩屋地区の皆様のご厚意により、特別に御開帳していただきました。

身にまとう衣服に赤色や金色で描かれた花々。

重厚さを表す金色の鎧。

ご本尊さまの生命力を感じさせる1本1本丁寧に描かれた眉毛や髭。

先人たちの美意識が学生たちの中を駆け抜けます。

「溜息がでるほど美しい」という表現がぴったりとあてはまるご本尊さま。

そんなご本尊さまですが、近年危機に見舞われたと井上師と岩屋地区の皆様は語ります。

岩屋地区の皆様とご本尊さまの魅力を語らう学生たち

その光景を見守るご本尊さまはどこか微笑んでいるような表情を浮かべていました。

有乳山の山中にまつられる様々な御仏たち

有乳山には、岩屋寺の堂塔伽藍が点在しています。

播州薬師霊場の札所になっている薬師堂には、薬師如来坐像のほか、天台宗の寺院では珍しい弘法大師坐像、医療と農耕の神様である神農像がおまつりされています。

播州薬師霊場の札所になっている薬師堂には、薬師如来坐像のほか、天台宗の寺院では珍しい弘法大師坐像、医療と農耕の神様である神農像がおまつりされています。

復興が待たれる本堂と境内

瓦や建物の老朽化により立ち入りが制限されている本堂周辺。

今回、井上師と岩屋地区の方々に許可をいただき、安全に配慮しながら本堂周辺の現在の状況を見学させていただきました。

今回、井上師と岩屋地区の方々に許可をいただき、安全に配慮しながら本堂周辺の現在の状況を見学させていただきました。

建物の老朽化および地盤が弱くなっているため、岩屋寺本堂周辺への立ち入りはご遠慮ください。

鐘撞堂から急峻な参道を5分ほど上がっていくと、開けた場所にたどりつき、木々の深い緑に映える赤色に塗られた本堂が建っています。

「1月3日の初寅会の際には、本堂前の広場で採燈護摩(さいとうごま)を行っていました。たくさんの方々にお越しいただき、参道沿いに露店が出ていた時期もありました。」

「1月3日の初寅会の際には、本堂前の広場で採燈護摩(さいとうごま)を行っていました。たくさんの方々にお越しいただき、参道沿いに露店が出ていた時期もありました。」

山の中で水分も多いことから地盤が弱くなっており、斜面に近いところでは崩れているところが複数あるといいます。

「なんとかこの本堂周辺の祈りの空間を未来へ守り伝えることができないかと岩屋地区の皆様と考えています。しかしながら、屋根瓦や本堂の老朽化が激しく、さらに地盤も弱くなっており、岩屋地区だけでは直そうにも直すことができない状態が続いております。今回皆さんにお参りいただいたことをきっかけに少しでも進展できたらと考えています。」

今回の訪問を通して、歴史を未来へつなぐことは、当たり前にできることではなく、時代時代に尽力した先人たちの存在があったからこそであると強く感じました。1300年を超える祈りの歴史の伝承の危機に直面している岩屋寺、そして岩屋寺を守る皆さんへご助力いただけたら幸いです。

参加学生の感想

近くでお参りさせていただいた毘沙門天さまは、少し左に腰をひねり、すらっとした立ち姿で、美しさを感じる仏さまでした。また、穏やかさや静けさを感じさせるだけでなく、北方を守る仏さまとしての凄みや迫力が内に秘められているようにも感じられました。当時のものであろう彩色も多く残り、ご本尊さまが造立されてから約900年、人々からいかに大切な存在としておまつりされてきたのかが伝わってきました。また、岩屋集落の皆様とのお話しからは、皆様が岩屋寺を大切にされていること、岩屋寺が皆様の心の拠り所となっていることが伝わってきました。皆様の想いや願いがご本尊さまに向けられ、ご本尊さまは岩屋集落を見守る、この双方向の関係が絶えることなく1000年以上伝えられていることに感銘を受けました。

立命館大学 博士課程

岩屋寺

〒679-2121 兵庫県姫路市豊富町神谷3031

〒679-2121 兵庫県姫路市豊富町神谷3031

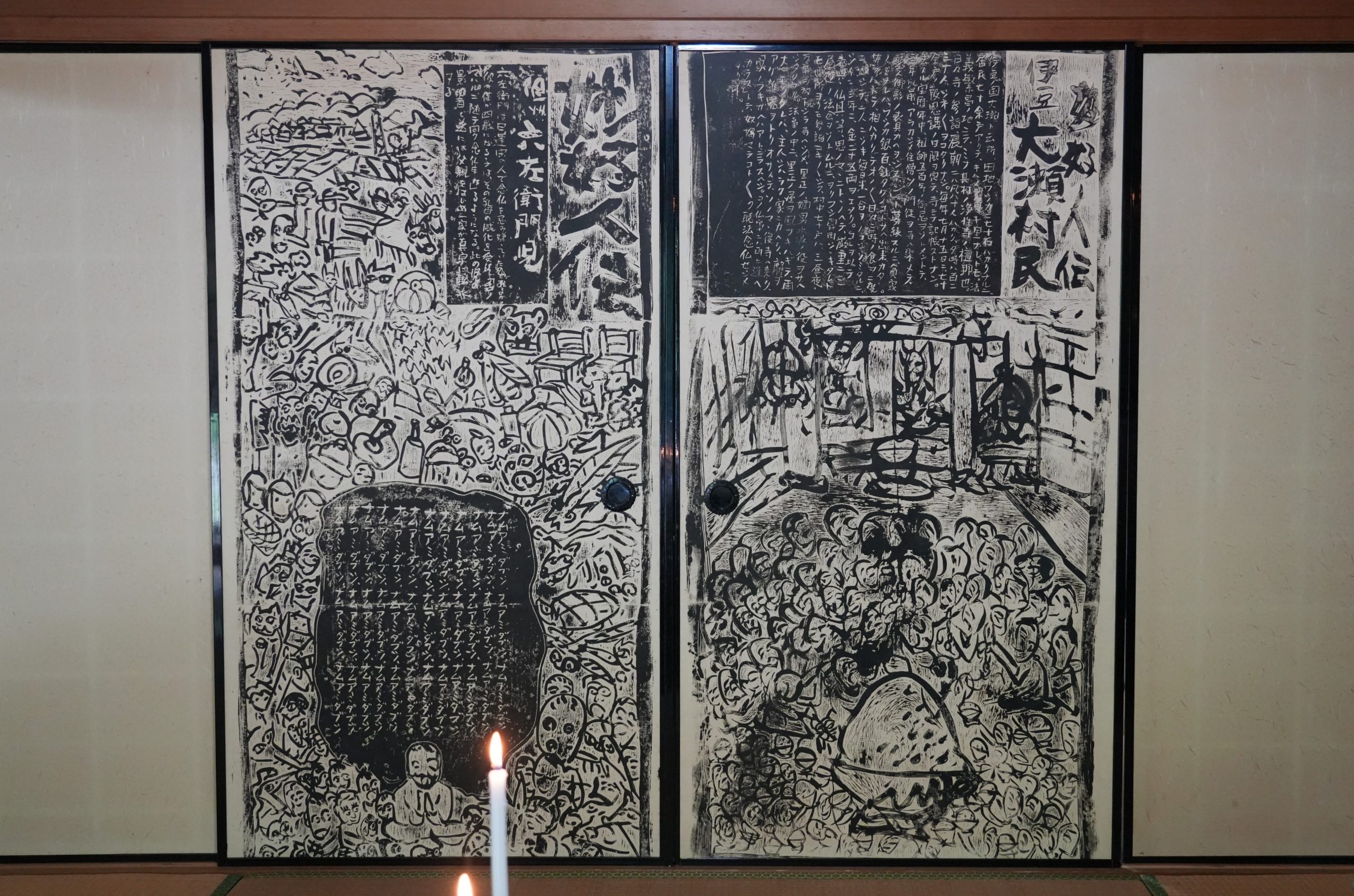

人から人へと紡がれてきた

大切な想いや魅力について語り合う

地域で育まれてきた歴史や文化を語り合い、

新しい価値と出会います